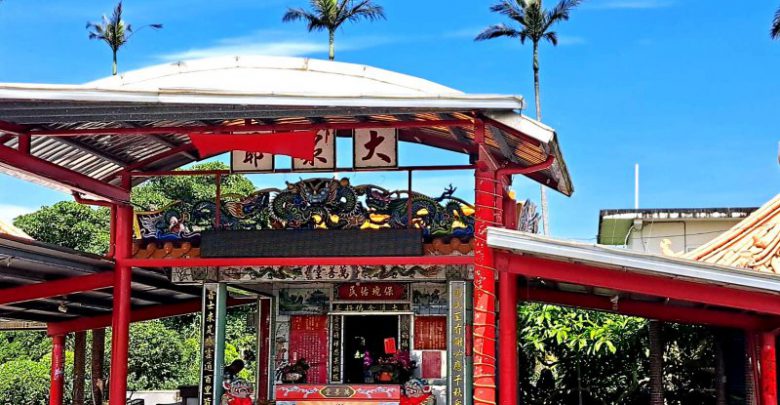

五結大埔萬善堂見證葛瑪蘭族與漢人土地爭奪開發史

【記者林周龍/五結報導】每年夏天在冬山河舉行的宜蘭國際童玩節,是消暑最佳旅遊勝地,遊客們發現有眾多「萬善堂」分布五結鄉境內,不禁感到相當好奇,地方耆老表示,其實「萬善堂」隱藏著地方開發及漢人與當地葛瑪蘭原住民為爭奪土地生存鬥爭的歷史。

宜蘭縣五結鄉地名來源,起自於五結原屬於蘭陽地區三十六社中之加禮宛社、婆羅辛子宛社、流流社、里德幹社(利澤簡)、掃笏社等五社,清朝乾隆33年(1768年),福建人林漢生率眾抵此墾荒,是為閩人開發此一地區之先鋒,至嘉慶十五年(1810年),已略具村莊之規模,而先民墾地拓荒時,採結首制,待土地墾成後,由第五個結首獲得之地,因而稱為五結。

漢人入蘭開墾其間,因語言溝通及土地開發,與居住在當地的葛瑪蘭族原住民爆發嚴重的衝突,雙方死傷無數,離鄉背景來自大陸漳州地區的漢人,就地埋在荒郊野外,成為無人祭拜的孤魂野鬼,葛瑪蘭族因被不過漢人入侵和清朝圍剿,最後退守花蓮加禮宛。

民國65年宜蘭縣政府,對原大埔,鼎橄社結,中一給,松仔腳,頂五結,打那岸等地段,實施農地重劃,是時散落在各重劃區內,有數處無緣古墓,經地主同意蒐集在大埔,萬善堂境內,蒙經五結鄉長林澤源慈善之誠,將無緣骨骸建造納骨堂一座,使骨骸得有安棲之所,請縣政府撥款補助新台幣壹拾伍萬元,隨擇於七十一年壬戌元月廿六日破土開工,援擇於四月十八日進寄完成,當時舉行落成典禮。